di Arianna Forte

Tra una taranta siciliana e una proiezione digitale si leva la danza furente della coreografa palermitana Giovanna Velardi, in scena sul palco del Teatro Palladium di Roma all’interno dell’iniziativa AprileInDanza.

In Core/ Demetra 2.0 il mito diventa mezzo per liberare un grido rabbioso e disgustato, un grido ringhioso del tutto femminile. Demetra e sua figlia Persefone (Core) diventano il paradigma della Donna/ Madre/ Terra violata e disastrata dalle logiche degli uomini che continua a generare e nutrire.

La sessualità feconda della dea eleusina è connotata dal moltiplicarsi esponeziale dei suoi seni che offre generosamente nella sua nudità primordiale, così rappresentata ricorda la prosperità della statua dell’Artemide efesia[1]. Mentre lei e le sue vestali si librano in gioiosi riti dionisiaci scanditi dai tamburelli e dai canti popolari della Balistreri, sullo sfondo capeggia un uomo vitruviano in fiamme, inquietante monito di quanto non sia l’uomo la misura effettiva di tutte le cose. Difatti l’equilibrio e la solidarietà matrilineare sono interrotti nell’irromprere nella scena dell’unico personaggio maschile, Ade, che con la sua concupiscenza mortifera trascina Core nel marasma infernale della società odierna. Qui, tra movimenti inorganici e nevrotici e sonorità elettroniche disturbanti, la donna è diventata una Barbie scattosa e inerme; l’unica a ribellarsi è una macellaia che lanciando polli di plastica, in uno strettissimo dialetto palerimitano, da voce all’accorato e centrale sfogo contro il potere patriarcale.

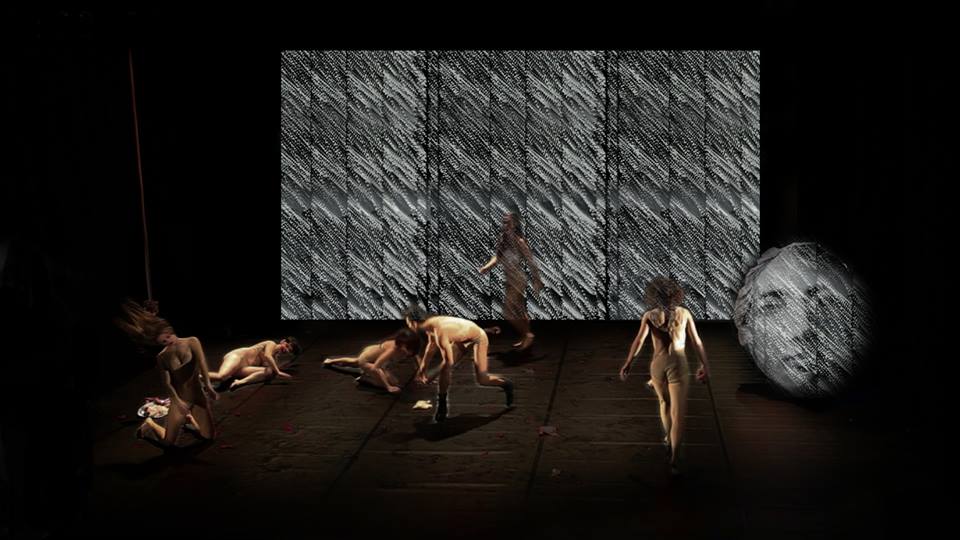

Alla scenografia digitale di Dominik Barbier e Anne Van Den Steen è affidato il ruolo di compiere la trasfigurazione da mito ad accusa e funesto presagio. Come nelle sue Sculptures animées, cifra stilistica di Barbier, l’enorme testa della statua che presidia sul palco si anima tramite un sorprendente video mapping e cita tuonante i passi conclusivi dell’Hamletmachine. Le figure mitologiche di Demetra e Cora si fondono con il personaggio dell’Ofelia di Heiner Muller, la donna (madre-terra) che finalmente si ribella al ruolo teatrale-sociale a cui è storicamente condannata: smette di uccidersi e si arroga il diritto estremo di negare la dote biologica del procreare per invece inneggiare alla distruzione della comunità malata che ha generato.

“Trasformo il latte dei miei seni in veleno mortale. Mi riprendo indietro il mondo che ho dato alla luce. Soffoco tra le mie cosce il mondo che ho partorito. Lo seppellisco nella mia vagina. Abbasso la gioia della sottomissione. Viva l’odio, il disprezzo, la rivolta, la morte[2]. Quando verrà nelle vostre camere da letto con un coltello da macellaio, saprete la verità. Via gli uomini[3].”

È un paesaggio nefasto quello descritto dai gesti spasmodici e stizziti della Velardi al quale propone un recupero irruento e violento della femminilità ancestrale imbrigliata e censurata nel mondo contemporaneo.

[1] “ (…) Sempre in tema di fecondità e di nutrimento attraverso il latte una silloge perfetta può essere considerata l’Artemide Efesia conservata nel museo Archeologico di Napoli, una replica romana in alabastro della statua del santuario di Efeso, simbolo di fertilità e di forza vitale, ben espresse dalle numerose file di mammelle pendule, alle quali fanno da contraltare i poderosi scroti dei tori sacrificati. La dea dai molti seni ha un grande ascendente sugli uomini e sugli dei, infatti sia gli uni che gli altri la cercano e la desiderano e lei può ottenere tutto ciò che vuole. Le donne la guardano viceversa con stupore ed invidia per l’autorità ed il potere che possiede. Al suo cospetto le mani vogliose dell’uomo rimangono incerte su quale seno afferrare e finisce per stringerli tutti assieme appassionatamente, rischiando di soffocarne qualcuno.” http://www.guidecampania.com/;

[2] HEINER MÜLLER, Die Hamletmaschine (1977), traduzione di Karl Menschengen, Maldoror Press, gennaio 2012;

[3] Solo quest’ultima frase è citata in francese dalla statua.